Aborder la saga Mengele amène à faire deux éclaircissements dès le départ. Tout d’abord, sur la prononciation de ce nom germanique pour lequel il convient de dire : « Maine-gueu-leu ». Deuxième point, y-a-t-il un rapport entre ce constructeur et le tristement célèbre médecin d’Auschwitz ? Oui, c’était l’un des trois fils de Karl Mengele, le fondateur de l’entreprise. C’est pourquoi, le devenir de la famille et de ses membres reviendra régulièrement dans le déroulé de l’histoire de l’entreprise, qui aurait eu 150 ans en 2022. La marque a cessé d’être apposée sur des machines agricoles en 2010, quand sa dernière activité – les remorques autochargeuses – est passée dans le giron du Néerlandais Lely.

Mengele trouve son origine en 1872. Andreas Eisenlauer ouvre à Günzburg (Bavière) un atelier de vente et de réparation de machines agricoles. Il lance aussi une activité de construction de petits équipements pour les fermes et les scieries. Avec son savoir-faire dans les tarares, aplatisseurs à céréales, moulins à farine, il développe une gamme d’outils pour fabriquer le malt à destination des brasseries. En 1885, il dépose un brevet pour un système de germination des céréales à malt. Son affaire est reprise en 1907 par Karl Mengele (1884-1959). Ce dernier est né à Höchstädt, dans une famille d’agriculteurs aisés, pas loin de Günzburg, à une centaine de kilomètres au nord-est de Munich. Il est diplômé en mécanique à l’université de Mittweida, dans l’est de l’Allemagne, au sud de Leipzig. Son parcours l’a fait passer chez plusieurs constructeurs à Münich et à Augsbourg. En 1908, il épouse Walburga Hupfauer (1880-1946). Le couple va avoir quatre enfants. Après un premier bébé mort-né, arrivent Josef (1911-1979), Karl-Thaddeus (1912-1949) et Aloïs (1914-1974).

Karl Mengele. Le fondateur de l’entreprise va rapidement acquérir une certaine aisance. En 1911, quatre ans après s’être installé, il achète une voiture Benz. Ce qui fait de lui le premier propriétaire d’une automobile à Günzburg.

Walburga Mengele. L’épouse du fondateur aura toujours été très présente à ses côtés. Durant la Première Guerre mondiale, elle le remplacera durant les 28 mois où il a été mobilisé.

Karl Mengele débute avec un associé, Franz Freiberger, et sept salariés. Ça commence mal : l’atelier installé au pied des anciens remparts de la cité médiévale est détruit par un incendie en octobre 1907. L’entreprise construit un nouveau bâtiment plus spacieux en proche périphérie de la petite ville, qui compte 3800 habitants. Les locaux, davantage adaptés à une activité de production, permettent aux deux associés de se lancer dans la construction de batteuses. En 1911, après le départ à la retraite de Franz Freiberger, Karl Mengele a les coudées franches, secondé par son épouse Walburga. Cette dernière va d’ailleurs être seule à la tête de l’entreprise pendant les 28 mois où son mari est mobilisé sur le front, du côté des côtes flamandes. Petite anecdote relevée dans un ouvrage publié à l’occasion des 80 ans de Mengele : durant la Première Guerre mondiale, Walburga Mengele envoyait des colis aux hommes sur le front, non seulement à son mari, mais également aux différents salariés de l’entreprise eux aussi mobilisés. Le même ouvrage relate qu’elle s’est chargée pendant des années de faire elle-même les paquets cadeaux distribués aux enfants du personnel au moment des fêtes de fin d’année. Ce qui lui a toujours valu d’être très appréciée du personnel et d’être familièrement appelée « Wally » au sein de l’entreprise.

Pendant la Première Guerre mondiale Mengele fabrique des chariots pour le transport du fourrage. Ces chariots sont utilisés sur le front pour nourrir les chevaux, encore très utilisés par l’armée.

Durant le conflit, l’usine doit apporter sa contribution à l’effort de guerre. Elle fabrique des chariots pour le transport du fourrage destiné aux chevaux, encore abondamment utilisés par les armées.

Après l’armistice, l’activité repart dans un contexte de crise aiguë. L’Allemagne fait face à une inflation sans précédent. La monnaie se dévalue tellement vite que les salaires doivent être versés tous les jours. L’agriculture est relativement préservée et a des besoins conséquents en machines pour remplacer les hommes morts à la guerre ou invalides. A partir de 1923, la situation commence à s’améliorer. La construction des batteuses prend une place prépondérante chez Mengele. L’atelier de Günzburg s’équipe en machines modernes pour travailler le bois, qui constitue encore l’essentiel de l’ossature des batteuses. Face au volume croissant de pièces métalliques absorbé par l’entreprise, Karl Mengele prend des parts dans une fonderie locale. Ce qui lui permet aussi d’ajouter des rouleaux à son catalogue.

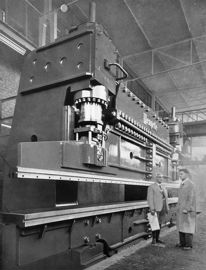

La ligne de fabrication des batteuses. Chaque machine est testée, mue par un moteur électrique.

Le dirigeant est dynamique et visionnaire. Il a aussi compris l’intérêt de la publicité, qu’il diffuse dans un premier temps sur des journaux locaux, avant de passer à une échelle régionale puis nationale. Il développe une gamme de batteuses de grande capacité, qui suit la montée en puissance des machines à vapeur, puis des premiers tracteurs. « Wally » seconde son mari et continue de jouer les contremaîtres dans les ateliers où selon, certaines archives, l’ambiance n’était visiblement pas à la rigolade.

Des aéroengrangeurs et des batteuses en attente d’expédition. L’usine Mengele a rapidement disposé de sa propre desserte ferroviaire.

Pont roulant de fabrication Mengele pour charger les wagons. Au pic de son activité, dans les années 60, Mengele charge et expédie 5000 wagons par an, vers une multitude de pays.

L’entreprise prospère. Elle franchit la barre du million de Reichsmarks de chiffre d’affaires au début des années trente. Elle emploie alors 350 personnes et fait partie du club des trois plus grands fabricants de batteuses en Allemagne. Entre-temps, Karl Mengele est devenu un notable à Günzburg. Il a été élu au conseil municipal sous l’étiquette du parti National-Socialiste. Le 11 octobre 1932, il accueille Adolf Hitler dans son usine. Ce dernier est alors en campagne pour les élections de 1933, qui vont le porter au pouvoir.

Les modèles Komet visent une clientèle de petits agriculteurs.

Les Titan sont davantage réservées aux grosses exploitations et prestataires.

En 1935, Karl Mengele achète la totalité des parts de la fonderie qu’il détenait jusqu’alors avec quatre associés, puis la transfère sur son site de Günzburg. A la veille de la Seconde Guerre mondiale, la société « Karl Mengele, usine de machines & fonderie » emploie 700 personnes. La batteuse reste l’activité principale, mais le catalogue de la marque compte aussi de multiples petits équipements de ferme : coupe racines, moulins à farine, aéroengrangeurs, rouleaux type « croskill », rouleaux plombeurs, matériels de cour…

La salle des moules dans la fonderie. Mengele peut couler des pièces pesant jusqu’à 200 kg. 60% de la production est livrée à une clientèle extérieure.

L’entreprise a grandi, les trois enfants aussi. Josef, l’aîné, n’a jamais eu d’atome crochu avec l’activité paternelle. Il décroche successivement deux doctorats, l’un en anthropologie, l’autre en médecine. Officier dans les SS, il combat sur le front de l’Est, où il est gravement blessé. Lorsqu’il est remis sur pieds, en 1943, il est affecté au camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau. Ses deux frères, Karl-Thaddeus et Alois, suivent quant à eux des cursus technique et juridique afin de rejoindre l’entreprise familiale. Ils seront tous deux mobilisés dans la Wehrmacht.

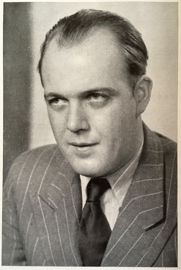

Karl-Thaddeus Mengele, le deuxième fils de Karl et Walburga Mengele. Entré dans l’entreprise quelques temps avant la Seconde Guerre mondiale, il sera mobilisé et n’aura pas beaucoup le temps de contribuer au redémarrage de l’activité après-guerre. Il est décédé d’une longue maladie en 1949.

Aloïs Mengele réintègre l’entreprise à son retour de captivité, en 1948. Il sera seul aux manettes après le décès de son père, en 1959.

Durant le conflit, l’usine contribue à la production de guerre et continue de fabriquer des machines agricoles. Günzburg subit plusieurs bombardements, qui n’abîment pas trop la fabrique familiale. La production reprend rapidement après la capitulation. En 1947, des investissements conséquents sont réalisés en machines-outils.

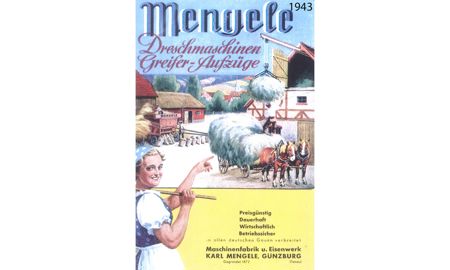

Une affiche datée de 1943, qui confirme que la marque a maintenu une activité en machines agricoles durant la guerre. Elle propose des élévateurs à grappin et des batteuses « bon marché, durables, fiables sur le plan opérationnel ».

En 1952, l’entreprise qui fête ses 80 ans est en plein chantier. La scierie et l’atelier de menuiserie ont été détruits par un incendie. Estimant que le bois va rester un élément majeur dans la conception des machines agricoles, Karl Mengele rebâtit des locaux neufs, équipés d’outils modernes de sciage et de menuiserie. Le fondateur de l’entreprise est veuf depuis 1946. Il a également perdu son deuxième fils, Karl-Thaddeus (37 ans), en 1949, à la suite d’une longue maladie. C’est donc le dernier de la fratrie, Alois, revenu de captivité en 1948, qui intègre l’entreprise rebaptisée « Karl Mengele & Fils ».

Ce qui reste du bâtiment abritant la scierie et la menuiserie après l’incendie de 1952.

Le bâtiment en cours de reconstruction, quelques mois plus tard. Une bonne partie du chantier a été réalisée par les salariés, qui ont ainsi échappé au chômage technique pendant la période de reconstruction.

De son côté, Josef a été arrêté par les forces américaines en 1945. S’étant fait passer pour un simple officier de la Wehrmacht, il parvient à s’échapper du camp où il était interné. Jusqu’en 1949, il vit planqué sous une fausse identité dans une exploitation agricole pas loin de Günzburg. Recherché activement par les forces d’occupation et par la justice allemande, il prend le bateau et débarque en Argentine le 22 juin 1949. Toute la famille et les proches tiennent le même discours à son égard : il a disparu au printemps 1945 et personne n’a de nouvelles.

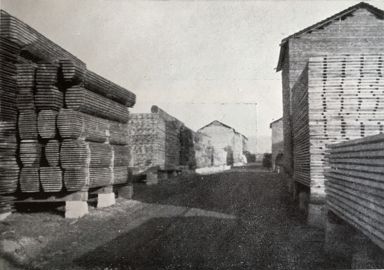

Le bois débité et stocké à l’extérieur. Avec les batteuses, puis avec les remorques et épandeurs, l’usine en consomme

entre 35 et 45 m3 par jour.

Le nouvel atelier de menuiserie. Il est équipé de machines modernes dites « quatre faces » et de tout un système d’aspiration des sciures et copeaux.

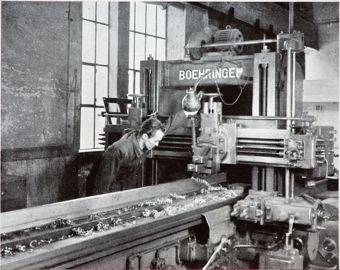

L'une des salles d’usinage. Notez la marque de la machine. Boehringer, constructeur de machines-outils, est aussi le fabricant chez lequel ont été conçus les tous premiers véhicules Unimog.

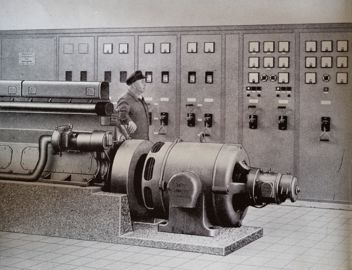

Dès 1947, Mengele s’équipe d’un générateur pour pallier le manque de courant fourni par le réseau. L’installation servira ensuite de groupe de secours. Dans les années 50, l’usine consomme autant qu’une ville de 3000 habitants.

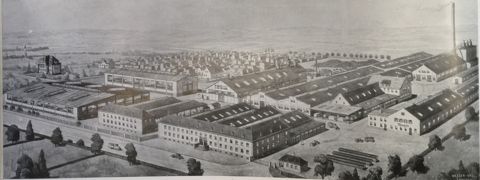

Le site Mengele au tout début des années 50. Il n’y avait rien au même endroit 50 ans plus tôt. A gauche, la maison de la famille Mengele.

Passées les années de l’immédiat après-guerre, avec leurs problèmes d’approvisionnements en certaines matières premières, l’usine de Günzburg tourne à nouveau à plein régime au début des années cinquante. Le produit phare reste la batteuse à poste fixe, qui n’est pas encore détrônée par la moissonneuse-batteuse. Mengele se pose toujours comme un intervenant de poids, grâce à ses gros modèles adaptés aux entrepreneurs, coopératives ou grosses exploitations. Le catalogue comprend ensuite les autres fabrications historiques : aplatisseurs et moulins à céréales, coupe-racines, aéroengrangeurs, chariots de transport. Une activité initiée avant la guerre prend de l’essor : la fabrication de griffes et de grues pour la manutention des fourrages ou du fumier.

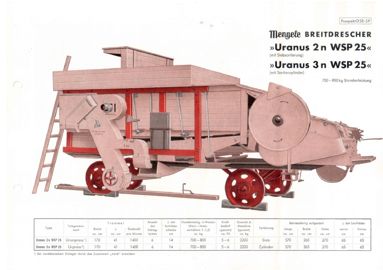

Batteuse-presse Uranus à haut débit, sortie en 1953. Jusqu’au bout, Mengele va persister à construire des batteuses à ossature bois.

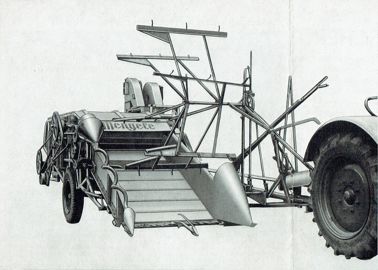

En 1952, Mengele arrive sur le marché de la moissonneuse-batteuse tractée avec ses modèles KM 120 et KM 150 (1,20 et 1,50 m de coupe). Les ventes ne sont pas à la hauteur, si bien que le constructeur en cesse la production en 1956.

Les moissonneuses-batteuses tractées sont apparues au catalogue en 1952. Le succès n’est pas au rendez-vous. Mengele en arrête la production en 1956.

L’entrée du bâtiment administratif dans les années 50.

Stand Mengele au Salon de la Machine agricole de Paris, en 1951.

Depuis 1955, Mengele est distribué en France par l’intermédiaire d’un importateur : la société Brandenburger. L’entreprise deviendra une filiale en 1970, avec son siège à Duppigheim, à quelques kilomètres à l’ouest de Strasbourg.

Que faire lorsque le même site dispose d’une scierie, d’une menuiserie et de tout ce qu’il faut pour travailler le métal ? Des remorques, mais surtout des épandeurs à fumier, dont le fond et les ridelles sont en bois. Mengele entame la commercialisation de ses premiers épandeurs à point nommé. En Allemagne, entre 1950 et 1965, plus d’un million de chevaux sont remplacés par 800 000 tracteurs. Les besoins en machines à atteler derrière ces tracteurs explosent, d’autant que la main d’œuvre agricole se trouve divisée par deux pour tomber à 2 millions de personnes au milieu des années 60.

Mengele va essayer de multiples configurations en épandeurs : version classique, transformable en remorque fourragère, modèle quatre roues avec hérissons verticaux, engin à dépose latérale avec fond poussant.

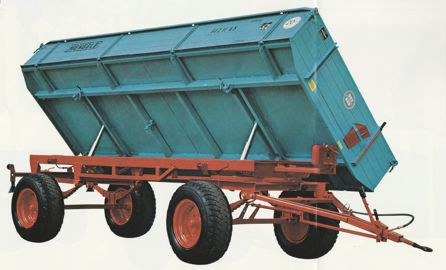

En parallèle à la production d’épandeurs, Mengele développe une gamme de remorques de type « plateau fixe » ou à caisse basculante. Particularité du marché allemand : beaucoup de remorques sont à quatre roues.

Ainsi, lorsqu’il fête ses 80 ans en 1972, Mengele totalise plus de 200 000 épandeurs à fumier fabriqués. Cette activité lui a permis d’acquérir un savoir-faire dans les véhicules agraires à fond mouvant, qui a naturellement débouché sur la fabrication de remorques pour la distribution de fourrage, puis sur celle des remorques autochargeuses. La demande est telle que Mengele acquiert de nouveaux locaux à Waldstetten, à 15 kilomètres au sud de Günzburg. En 1961, l’activité de menuiserie et de construction des épandeurs, puis de remorques autochargeuses y est transférée. En 1965, Mengele ouvre une nouvelle usine près de Salzbourg, en Autriche, pour la production d’épandeurs, puis de machines de récolte du maïs. Le constructeur a raté son rendez-vous avec le marché de la moissonneuse-batteuse. En revanche, il sent très bien le vent venir pour ce qui concerne le maïs fourrage.

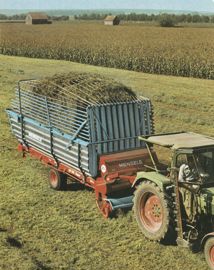

Mengele a construit ses premières remorques pour la récolte et la distribution des fourrages sur la base de ses épandeurs.

Les premières remorques autochargeuses sont apparues au début des années 60.

En 1972, lors des cérémonies d’anniversaire des 100 ans de l’entreprise, rien n’est indiqué quant à son chiffre d’affaires. Il est juste précisé qu’elle emploie 1800 personnes et exporte 31% de ses produits. En machines agricoles, la part à l’export pèse 35%. Elle atteint 55% pour les engins de construction et 28% pour les machines-outils (voir encadré). Mengele travaille avec des importateurs ou a créé ses propres filiales commerciales. En France, la société Brandenburger, qui importe Mengele depuis 1955, devient une filiale en 1970, avec son siège à côté de Strasbourg.

Toujours en 1972, l’usine de Günzburg s’étale sur 12,3 ha, dont 55 000 m² couverts. Mengele consomme 50 t d’acier par jour et 8 à 10 000 m3 de bois par an. La fonderie produit 400 t de fonte par mois, dont 40% approvisionnent l’usine et 60% partent vers des clients extérieurs.

Les premières ensileuses Mengele étaient de type portées latérales ou traînées à un ou deux rangs.

Toujours sur la base des machines portées ou traînées, Mengele a décliné des modèles poste inversé à deux, trois et quatre rangs.

Les premières automotrices étaient faites d’un châssis automoteur sur lequel était adapté un module d’ensilage à poste inversé.

Sur le plan familial, Karl Mengele, le fondateur de l’entreprise, est décédé en 1959. Alois est aux manettes. Il est rejoint en 1971 par son fils Dieter et par son neveu Karl-Heinz, le fils de Karl-Thaddeus. De son côté, Josef Mengele s’est établi sans trop de difficultés dans l’Argentine de Juan et Evita Perón. Il y fréquente les cercles d’anciens nazis et autres collabos qui ont fui l’Europe. Parmi ses activités professionnelles, il est plus que probable qu’il ait joué les VRP pour les machines Mengele en Argentine, au Paraguay et en Uruguay. En 1956, il fait un petit voyage en Europe, sous une fausse identité, et peut rencontrer différents membres de la famille. De retour en Amérique-du-Sud, il poursuit sa cavale au Paraguay, puis au Brésil à partir de 1961.

En 1972, la cérémonie des 100 ans donne lieu à des portes ouvertes et à une fête sous un soleil radieux. Pourtant, le ciel commence à s’obscurcir pour Mengele. Le monde entier a pris conscience des crimes nazis. La chasse aux dignitaires, très médiatisée, bat son plein. Josef Mengele figure sur la liste des criminels les plus recherchés. Il est établi qu’il est toujours vivant et bénéficie de soutiens. Dans le secteur agricole, la marque est unanimement reconnue pour la qualité de ses machines et de son service après-vente. Toutefois, son nom devient gênant à tel point qu’un changement a été envisagé. Il suffit désormais que le sujet « Josef Mengele » soit abordé à la télé ou dans la presse pour que caméras et appareils photos soient braqués sur Günzburg et l’usine Mengele. Une tentative de changement de nom est engagée avec la division qui fabrique les machines-outils. Le nom GWF (Günzburger Werkzeugmaschinenfabrik / Usine de machines-outils - Günzburg) est glissé à la place de Mengele, mais cela ne passe pas auprès d’une clientèle pour qui Mengele rime avec qualité et fiabilité. Le projet de changer de nom pour l’activité en machines agricoles n’aboutit pas.

Succès en ensileuses

La marque surfe malgré tout sur le succès de ses gammes d’épandeurs et de remorques autochargeuses, un domaine où elle va se hisser au rang de leader européen. Au début des années 70, elle s’installe rapidement sur le marché de l’ensileuse à maïs. Sa gamme comporte des machines portées latérales à un ou deux rangs. Suivent des modèles traînés puis des montages en poste inversé. C’est avec les composants d’une machine de type « poste inversé » que Mengele développe ses premières automotrices au mi-temps des années 70. Les SF300 et 400 sont à motorisation Deutz six cylindres (170 et 185 ch) à refroidissement par air. Elles sont proposées avec des becs maïs à trois ou quatre rangs. Or ces machines à simple plateau hacheur font pâle figure face à la concurrence, qui aligne des modèles avec tambour hacheur et accélérateur de flux. Mengele revoie sa copie et sort les automotrices SF 3000 et SF 4000 à la fin des années 70. Signe particulier : elles sont conçues comme les concurrentes Hesston avec les roues motrices à l’arrière et en empruntent la même architecture : moteur longitudinal et renvoi d’angle pour animer le tambour hacheur et la tête de récolte. Ces ensileuses seront également commercialisées sous les couleurs de Deutz-Fahr. Elles sont motorisées par Deutz. Le V8 F8L413 (214 ch) équipe les SF 3000. Le V10 F10L413 (270 ch) se retrouve sur les SF 4000. Ces deux moteurs sont à refroidissement par air. Ce qui explique la présence d’une énorme grille de ventilation à l’arrière des automotrices. Les ventes sont correctes, mais l’architecture avec les roues arrière motrices est difficile à vendre. Le concurrent Hesston va d’ailleurs abandonner cette configuration en passant sous l’étiquette Fiatagri.

Cinq automotrices au catalogue

Mengele redessine ses automotrices en configuration « normale ». En 1989, arrive une nouvelle gamme SF avec les séries 5000, 6000 et 7000. Le moteur est positionné transversalement tout à l’arrière. La transmission vers le tambour hacheur, les rouleaux éclateurs et l’accélérateur de flux s’opère via une courroie. Mengele a abandonné la motorisation Deutz et s’approvisionne chez le Suédois Volvo sur la série 5000, avec des six-cylindres de 225 et 250 ch. Les modèles 6000 et 7000 reçoivent quant à eux des V8 Mercedes qui vont se décliner en 330, 354 puis 435 ch. Avec cinq modèles au catalogue, Mengele aligne l’offre la plus large du marché. A la même époque, Claas propose quatre modèles de 215, 250, 316 et 354 ch. John Deere n’en a que deux, de 225 et 290 ch, tout comme New Holland (300 et 340 ch). Hesston Fiatagri vit ses dernières années et aligne trois machines à motorisation Fiat, de 240, 300, 345 ch. La nouvelle gamme d’ensileuses Mengele arrive sur le marché au début des années 90, alors que l’entreprise n’est pas au mieux de sa forme. Outre un nom qui ne plaît plus à tout le monde, le constructeur a plusieurs talons d’Achille et se retrouve en position délicate sur ses trois principaux segments. Deux décennies vont suffire pour le mener à la faillite.

A suivre : « Mengele : l’empire déchu ».